絵の具などで絵を書いたりしている時、

あの色、どう作るんだっけ?

ってこと、ありますよね。

そして、

大丈夫!こんな感じ!

って混ぜると…

私の場合結局、なんか黒っぽくなったりします^^;

そんなことにならないために特にわかりにくい色、

について。

茶色の作り方

それでは早速「茶色」について、

という順番で見ていきましょう。

1、基本的な茶色の作り方(混ぜ方)

茶色を作るには2〜3個の色を混ぜればよいのですが、混ぜ方は数通りあります。

その中で今回は、

- 調整しやすい基本の作り方

- 3原色で作る

- 2色で作る

という3パターンを紹介します。

順番に見ていきましょう。

調整しやすい基本の作り方

【黄+赤+黒】

茶色を作る時の調整しやすい基本的な作り方は、

「黄」「赤」「黒」の3色を混ぜます

割合は、

黄が5

赤が3

黒が1

です。

この3色の中で一番弱いのが黄色なので、なのでまずはこの黄色に赤を混ぜていきます。

黄色と赤を混ぜると、オレンジ色になります。

そこに黒を少しずつ加えていく。

という流れです。

黒は一番発色が強いので一番最後にし、黒の量を調節しながら少しずつ加えていくのがポイントです。

まとめると、

黄に

↓

赤を混ぜオレンジ色

↓

黒を少しづつ混ぜて調整する

3原色

【赤+青+黄】

次は、

「赤」「青」「黄」の3原色を使った作り方

この、赤、青、黄の3原色で作る場合は、3色同じ量の絵の具を出して混ぜます。

少しずつよく混ぜていくと茶色になりますよ。

赤、青、黄、を同じ量混ぜる

2色で作る

【緑+赤】

実は、

「緑」と「赤」2色でも作れるんです

緑に赤を少しずつ混ぜて調節していくと上手に作れます。

意外ですよね。

しかしこの方法は、微妙な調整が難しい方法ともいえます。

緑

↓

赤を少しづつ混ぜる

以上、茶色の基本的な作り方を見てきました。

混ぜ方の基本はこんな感じですが、茶色と一言にいっても

濃い茶色

薄い茶色

くすんだ色

などなどいろんな種類があります。

というわけで次に、

- チョコレート色の作り方【こげ茶色】

- レンガ色の作り方【赤茶色】

- ライオンのたてがみ色の作り方【黄色い茶色】

- ミルクティー色の作り方【くすみ系の茶色】

- その他、茶色の応用編

という具体的な茶色の作り方について紹介します。

2、チョコレート色の作り方【こげ茶色】

チョコレートや木の根などを描くときに役立つ、いわゆるチョコレート色と言われている色ですね。

このチョコレート色の作り方は、

黄+赤+黒

で、できます。

!?

基本の作り方と同じですよね。

そうなんですが、色の分量を変えていくことでチョコレート色が作れるということです。

手順は、

- 黄色に赤を足してオレンジ色を作ります

黄色が強めのオレンジ色にするとチョコレート色が作りやすくなります。 - 黄色が強めのオレンジ色ができたら、そこに黒を混ぜて明度を下げていきます

黒を少なめにすると、キャラメル色、ライトブラウンになりますし、少しずつ増やしていくとこげ茶色やチョコレート色になります。 - 黒を加えながら好みの色にしていく

という感じです。

ちなみに、黒の代わりに青を使っても茶色は作れます。

黄色の強いオレンジ色に青を混ぜるとカーキ系の茶色になります。

こげ茶色やチョコレート色のような暗い茶色が作りたい場合には、黒を少しづつ混ぜて調整しましょう

黄に

↓

赤を混ぜて黄色が強いオレンジ色

↓

少しづつ黒を混ぜてチョコレート色(こげ茶色)に近づける

3、レンガ色の作り方【赤茶色】

茶色と言えば、チョコレート色のような暗い茶色ばかりではありません。

赤みがかかったレンガ色も茶色の仲間ですね。建物や秋の紅葉にもピッタリな色です。

レンガの色を作るときにも基本の、

黄+赤+黒

を使います。

チョコレートの色を作る時には黄色が強いオレンジ色を作りましたが、レンガ色は赤が強いですよね。

なので、

- まず、赤みの強いオレンジ色を作ります

- そこに黒を加えながら好みのレンガの色を作っていきます

もしくはピンク色があれば、ピンクに黄色を混ぜて赤みのつよいオレンジ色を作って、それに黒を混ぜていくという方法もあります。

黄に

↓

赤を混ぜて赤の強いオレンジ色

↓

黒を少しづつ混ぜてレンガ色(赤茶色)に近づける

4、ライオンのたてがみ色の作り方【黄色い茶色】

もっと黄色がかった茶色、ライオンのような黄土色の茶色が欲しいというときにはどうしましょうか?

基本はやはり、

黄+赤+黒

です。

でも黄色を強くしたいので…

- 最初は黄色に赤をほんの少しだけ混ぜて山吹色を作ります

秋のイチョウの葉や、マリーゴールドのような黄色です。

赤をいれると、赤みが強くなるという場合にはピンクを混ぜても大丈夫です! - 山吹色ができたら、そこに黒を混ぜていきます

黒を混ぜる時には少しずついれて、好みの色を作りましょう。

ちなみに、山吹色はこちらですね、

あざやかな黄色。

という感じですね。

黄に

↓

赤を少量混ぜて鮮やかな黄色(山吹色)

↓

黒を少しづつ混ぜてライオンのたてがみ色(黄色い茶色)に近づける

5、ミルクティー色の作り方【くすみ系の茶色】

くすみ系の茶色、たとえばミルクティー。

程よい紅茶にミルクが混ざってるうすい茶色、また古い木材などを表現するときに使う茶色。

これを作るにもベースの茶色がまずは必要です。

はい、そうですね。

黄+赤+黒

で基本の茶色を作ります。

今度はそこに、白を混ぜていけば…明るくて濁った茶色ができます。

もしくは逆に、白に茶色を少し混ぜても、濁った茶色ができますよ。

黄が5

赤が3

黒が1

で基本の茶色を作り

↓

白を混ぜてミルクティーの茶色(くすみ系の茶色)に近づける

6、その他、茶色の応用篇

さきほど紹介したくすみ系の茶色は、

・チョコレート

・レンガ

・ライオンのたてがみ

にも適応でき、それぞれに白を混ぜるとそれぞれのくすみ系の茶色ができます。

「チョコレート色」に「白」を加えると、お肌に近いベージュ色、カフェモカのような色ができます。

こんな感じです↓

次に、「レンガ色」に「白」を加えると、ココア色やピンクベージュに近い色になります。

ジェルネイルやヘアカラーにも応用できますよ。

こちら↓

また、

「ライオンのたてがみ色(黄土色系)」に「白」を加えると、トレンチコートのような色になります。

こんな感じです↓

基本の茶色は「黄+赤+黒」ですが、この色のバランスに白を加えるとくすみ系の色になり、いろんな茶色が作れることが分かります。

とてもわかりやすいので、ぜひ参考にしてください。

まとめると、

チョコレート+白

=カフェモカ

レンガ色+白

=ココア

ライオンのたてがみ色+白

=トレンチコート

という感じです。

7、上手に混ぜるコツってあるの?

ところで茶色を作るにはとにかく、色をいくつか混ぜることになるのですが、上手に混ぜるコツってあるのでしょうか?

もちろんあります。

・見本を準備する

・少しづつ丁寧に混ぜる

・筆よりもパレットナイフで混ぜる

以上、基本的なことですが、やはり基本が大切なんです。

順番に確認していきましょう。

上手に混ぜるコツ1

見本を準備する

「あたりまえじゃん!」と言われそうですが、(しっくりこないな〜)と思うときは何も見ないで自分のイメージで作っているときが多くないですか?

やっぱり目的地をしっかり設定してそこへ向かった方が確実です。

間違いなく見本の色を準備して、それを見ながら作ると失敗が少なくなります。

例えば絵本など、作りたい色に似ている見本でその色を探してみるとわかりやすいですよね

お手本になる色を見ながら混ぜると色をイメージしやすく、頭の中のイメージだけより格段に作りやすくなります。

上手に混ぜるコツ2

少しずつ丁寧に混ぜる

色を混ぜるのは、少しずつ丁寧に混ぜていくというのがポイントです。

少しずつ適当に混ぜるのではなく、少し混ぜてはムラがなくなるまで丁寧に混ぜ、さらにまた色を足して調節していくような形がベストですね。

特に、

黒は入れたら、その後は修正不可です

黒をたくさん入れて失敗した~!

ってことがないように、ごく少量から慎重に足していきたいですね。

少量をよく混ぜてムラのないようにし、完全に混ざってから、さらに黒を足すというのが上手に混ぜるコツです。

上手に混ぜるコツ3

筆よりもパレットナイフ

絵具の場合、筆で混ぜるよりはパレットナイフで円を描くように混ぜるとより失敗が少なくなります。

ちなみにこちら、

パレットナイフの平らな底を滑らすように、円を描きながら混ぜていきましょう。

8、絵の具以外でも混ぜて作れる?

色を塗るのは絵具だけではないですよね。

ペンキ、色鉛筆、マジック、クレヨンなどの筆記具から、ジェルネイルなどもありますし、さらには粘土で色を混ぜて作るということもあります。

ジェルネイルや粘土などは色をまぜて茶色を作ることはできますが、他の素材ではどうでしょう?

ペンキ、色鉛筆、クレヨンについて見ていきましょう。

ペンキ

ペンキも原色しかない場合、茶色もやはり作ることになりますね。油性塗料同士であれば、よくまざりますし、また水性塗料同士でも混ざります。

基本の「黄+赤+黒」を調節しながら混ぜていくと良いでしょう。

油性塗料の場合、乾燥後も色の変化はありませんが、水性の場合は、乾くと少し色が変化します。

色鉛筆

絵具のようにしっかりと色が混ざるというわけではありませんが、色鉛筆も重ね塗りすることである程度の色を作ることができます。

色を重ねるといいますが、

薄い色から明るい色の順に重ねていきましょう

ただ、先にも述べたように色がしっかりと混ざるというわけではないので、こんな色?って思うこともあるかもしれません。

私も色鉛筆で色を重ねてみましたが、「う~ん」となってしまいました^^;

が、

この色鉛筆。奥が深いです。

どうしても混ざりきらない(単色にならない)…という特性が、なんともいい味を出して、思いもよらない色?感じ?質感?になります。

予想外だけど…いい!

という感じです^^

いろいろ調べてみると、上手に重ね塗りしている写真などもあるので、そうしたものを参考にしながら重ねてみると良いかもしれません。

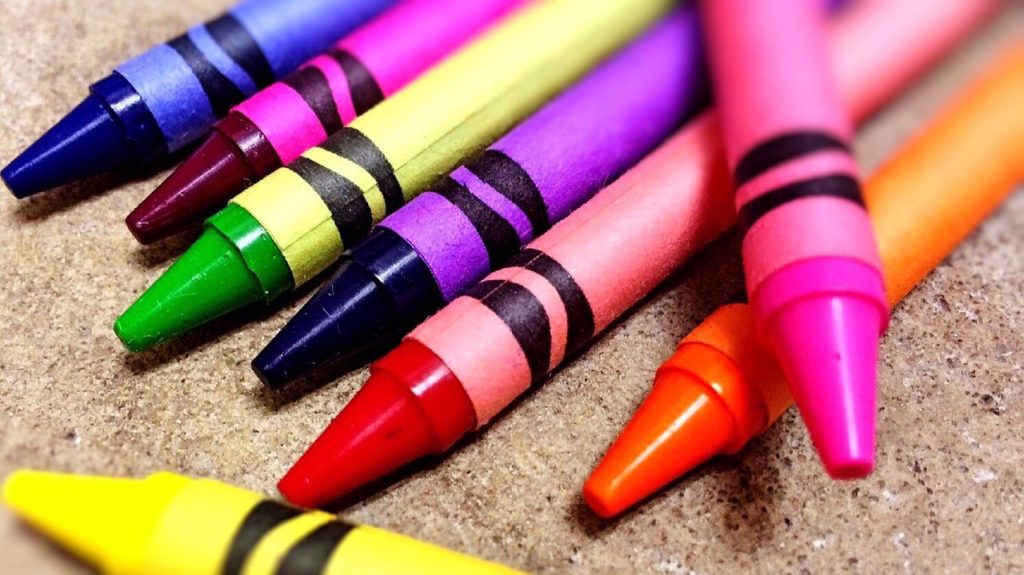

クレヨン

クレヨンもやはり色鉛筆のように重ねて塗ることで色を作っていくことはできます。

そして色鉛筆同様、絵具のようにしっかりと色が混ざるわけではないので、重ね塗りしながら微妙に色の違いを出していくという形になりますね。

粘土

粘土も原色の色を混ぜると茶色を作ることができるんです。

基本の「赤+黄+黒」です。

粘土を混ぜる時にも少量を同じ量ずつ混ぜてみて、少しずつ増やしていくのが無難です。

間違えると修正ができません(涙)。

9、色を作る時の環境って関係ある?

環境って暑さ寒さなどもありますが、色に関して一番大切になってくるのは「光」です。

小中学生の子供たちが家庭でお絵かきをするという感じなら、たいして気を使わないかもしれませんが、本格的に絵を描こうと思っている人たちにすると、やはり「光」の環境は大切になってきます。

画家さんたちが使うアトリエの条件として、北向きの窓が良いと言われています。

直射日光が入らず、朝日や西日というのも入らないので、その影響を受けることがないからですね。

そして照明。

人工自然光と言える色温度の蛍光灯としてアトリエなどにもおすすめな蛍光灯があります。

それが「TRUE-LITE(トゥルーライト)」と「VITA-LITE(バイタライト)」の二つです。

なぜこうした照明にこだわるのか?というと、もちろん照明によって色が変わるからです。

洋服を買うときにお店で見た色と家に帰ってきてから見た時に色がなんだか違うなと感じたことがありませんか?

照明の違いによって色がなんとなく違って見えるんですね。

絵具や色鉛筆などの色もやはり照明によって若干色が違ってくるのです。

なので本格的に絵を描くとか色の勉強をするというときには、自然光に近い照明を選ぶと良いということなのです。

ベージュ、うすだいだい、(肌色)の作り方

人の絵を描くときに必須な色が「ベージュ」「うすだいだい」ですよね。

でもこの色も、「色白の色」「日に焼けた健康的な色」「赤ちゃんのような透明感のある色」などなど微妙な色でもあります。

というわけで、

という順番で見ていきましょう。

1、色白な人の「ベージュ」「うすだいだい」「肌色」の作り方

色白な人の場合は、

白+朱色

で作ります。

朱色は赤よりも黄色っぽくオレンジに近い色ですよね。

なので朱色がない場合でも、赤に黄色を少量混ぜれば代用できます

その朱色に白を混ぜていくと、きれいな色白のお肌の色に仕上がります。

白を多くすると、さらに色白美人の色になりますね。

2、日に焼けた人の「ベージュ」「うすだいだい」「肌色」の作り方

俗に小麦色の肌などとも言いますが、男の子でも女の子でも日に焼けた健康そうなお肌の色ですね。

これは、

茶色+白

で作ります。

私は最初、「肌色に暗めの色を混ぜるのかな?」と予想してましたが、実際やってみたらいい感じの日焼けした肌の色になりました。

3、部分によっては他の色を加える

「朱色+白」や「茶色+白」でも「ベージュ」「うすだいだい」が作れるのですが、部分によってはもう少し色を加えたい場合もでてきます。

例えば、【赤みがかかった頬】の部分。

作った肌色に赤を少し多めに入れると赤みのある「ベージュ」「うすだいだい」になります。

また、【影を付けたい】場合。

そうしたときは茶色や青を加えるとその部分に影ができたような色ができます。

4、水彩絵具を使った肌色の作り方

水彩絵の具で肌色を作るには、

赤+黄+青

です。

まずは、赤と黄色を混ぜてオレンジ色を作ります。

そこに青を混ぜるのです。

青という色は彩度を下げてくれる色で、オレンジ色に青を少しずつ混ぜて、「ベージュ」「うすだいだい」にしていきます。

5、アクリル絵の具を使った肌色の作り方

アクリル絵の具を使う場合には、

赤+黄+白

を混ぜて作ります。

この場合もやはりまずオレンジ色を作ります。

オレンジ色は赤と黄色を混ぜます。

そして白を混ぜたり、もしくは白を入れずに水を足すだけでも「ベージュ」「うすだいだい」になります。

より透明感を出したい時には水を使うのがポイントです。

6、ポスターカラーを使った肌色の作り方

ポスターカラーを使って肌色を作る時には、

赤+黄+青

を使います。

水彩絵の具と同じですね。

オレンジ色を作ってから青を少しずつ混ぜていきましょう。

ポスターカラーの良いところは、乾いたら重ね塗りができるという点です。

逆に水を加えすぎると色にむらができてしまうので、水の量を調節することがポイントになってきます。

水の量の目安としては、泡立てる前の生クリームくらいのとろみくらいですよ。

7、油性ペンを使った肌色の作り方

油性ペンで肌色を作るには、

赤+黄+除光液

が必要です。

赤と黄色を混ぜてオレンジを作って、そこに除光液を加えていくと「ベージュ」「うすだいだい」なるのです。

赤と黄色を混ぜてオレンジ色が作れないというときには、オレンジ色を使ってもOKです。

除光液というのは意外でしたが、油性ペンの場合には除光液が有効なんですね。

8、クレヨン・色鉛筆を使った肌色の作り方

クレヨンや色鉛筆の場合には、「ベージュ」「うすだいだい」に近い色がありますよね。

先ほどあげたような「ペールオレンジ」や「うすだいだい色」というのがそうなんですね。

こういう色を使うのが手っ取り早いのですが、微妙な色を出すためには、

「青」や「茶」、「ピンク」を下地にして、ペールオレンジやうすだいだい色を使うとよりリアルな「ベージュ」「うすだいだい」になります。

9、上手に色を作るコツ

上手に思ったような「ベージュ」「うすだいだい」を作るコツとしては、見本を見ながら作るということです。

ネットなどで探すと「カラーチャート」というものが出てきます。

こちら、

モニターの画面と実際の色は多少違いがでてくるかもしれませんが、気になれば、カラーチャートが載っている本を探してみてもいいでしょうね。

専門的に絵の勉強をしたいと思えば、そういう本を一冊もっているのも良い勉強になると思います。

その色をみながら、こんな「ベージュ」「うすだいだい」を作りたいというイメージがわけば、それに近づくように色を混ぜていくと良いのです。

また、カラーチャートを自分で作ってみても良いでしょう。

いくつかの色を混ぜ合わせて、実験がてら色を作ってみるのも良い経験になること間違いなしです。

オレンジ色の作り方

オレンジ色と言えば、

花・野菜・果物・太陽・夕日…

などなど、

自然の中にもたくさんオレンジ色を見ることができますよね。

というわけで、

という順番で見ていきましょう。

1、オレンジ色の基本の作り方は赤と黄色!

もっとも基本的なオレンジ色の作り方は、

赤+黄色

です。

量も2つの色を同量混ぜるとスタンダードなオレンジ色が作れます。

それでは、さらにくわしくオレンジ色を画材別で紹介します。

2、水彩絵の具を使ったオレンジ色の作り方

色を作りやすい道具といえば、やはり水彩絵の具ではないでしょうか。

基本のオレンジの作り方は前述のとおり。

赤と黄色を1:1の割合で混ぜます

むらがないようによ~く混ぜるのがポイントです。

ところで、スタンダードなオレンジ色は、赤と黄色を1:1の割合で混ぜるのですが、オレンジ色もいろいろありますよね。

たとえば、ミカンの色。

ちなみにミカン色はこちらですね、

明るいオレンジ色とでもいいますか、赤が少し強いオレンジとも言えます。

そんなミカン色を作りたい場合は赤と黄色の割合を2:1にします。

逆に山吹色のような「赤みを帯びた黄色」を作りたい場合は、赤と黄色の割合が1:2となります。

こちらですね、

こうして同じオレンジ色と言っても基本の色でまったく違いますね。

こうして同じオレンジ色と言っても基本の色でまったく違いますね。

正直作っていて「どこからが黄色か?」「赤色か?」「オレンジか?」わからなくなります…

また、基本のオレンジを明るくしたり暗くしたりすることもできます。

明るくするには「白」、暗くするには「黒」を少し混ぜると明暗を表現することができますよ。

3、粘土を使ったオレンジ色の作り方

樹脂粘土や軽量粘土など、混ぜやすい粘土を利用してオレンジ色を作ることができます。

オレンジやみかん、キンセンカなどの花などを粘土で作るにもオレンジ色が必要ですね。

樹脂粘土の場合、スタンダードなオレンジ色はやはり赤と黄色を1:1の割合で混ぜます。

粘土ですから、

よく練って混ぜるというのがきれいな色を出すコツです

また明るいオレンジ色を作りたい時には白を入れたり、透明な粘土を入れたりします。

透明な粘土を多く入れると、透明感のあるオレンジ色になりますね。

逆に暗くしたいときは、黒を混ぜることになりますが、これも少しずつ混ぜましょう。

粘土も混ぜてしまったら後戻りができません。

4、ジェルネイルを使ったオレンジ色の作り方

オレンジ色はファッション系にも人気の色です。

オレンジ色は人にエネルギーと解放感を与えてくれる色なので、ネイルにオレンジ色を使うと自分も相手にも元気を与えてくれることがあります。

なので、ファッションにも積極的に取り入れることで人間関係が向上したりもしますよ。

さて、そのジェルネイルなのですが、いろんなオレンジ色を作ってみることができますよ。

基本はやはり、

赤+黄色

これは変わりません。

できたスタンダードなオレンジ色に「青」を混ぜると、ブラン系のオレンジ色になります。

また、オレンジ色に「黒」と「白」を混ぜるとキャラメル系のオレンジ色ができるんです。

「白」だけを混ぜると、ミルキーなオレンジ色になりますよ。

自分に合った、また好きなオレンジ色を作ってネイルに塗る。

…完成まで迷いそうですね。

5、アイシングを使ったオレンジ色の作り方

クッキーやケーキを彩る「アイシング」。

これもいろんな色を作ることができると、お菓子のデコレーションを楽しむことができますよね。

砂糖で作るものから、ホイップクリームやバタークリームなどで作るものなどもありますが、こうしたところに色をつけるとなると、食用着色料を使うことになります。

食用着色料も基本の原色しかないことがあり、オレンジ色があればいいですが、ないときは作るしかないですね。

アイシングを作るのは白を基本としますが、そこに赤と黄色の食用着色料を混ぜて、オレンジ色を作ることができます。

混ぜるときにはむらがないようによく混ぜるというのは、どんな材料を使ったときも同じように言えることです。

6、オレンジ色のものとオレンジ色の効果

オレンジ色のものって何があるでしょうか?

果物なら、

・オレンジ

・みかん

・キンカン

・ネーブル

・だいだいの実

など。

野菜なら、

・人参

・パプリカ

・かぼちゃの中身

などがありますね。

自然では太陽や夕日の色。

お花でもキンセンカなどがあります。

先にもオレンジ色は人にエネルギーと解放感を与えてくれる色だと述べましたが、他にもこんな効果があるのです。

精神的な面では、安心感やポジティブな心にしてくれたり、安心感から温かさも与えてくれる色です。

なので、

広告などにもよく使われるのがこのオレンジ色なんです

暖色なので食欲増進の効果をももたらしてくれる色でもあります。

太陽の色でもあるので、社交的であり楽しさや喜びももたらしてくれる、一言で言えば、やっぱりエネルギッシュな色と言えますね。

オレンジ色のものを身に着けたり、オレンジ色の絵を見たりするというのは精神的にもプラスの要素を与えてくれるので、日ごろの生活に生かしたいものですね。

紫色の作り方

紫色と言えば、思いつくもの何がありますか?

スイレン、あじさい、バイオレット、なす、ぶどう…

紫色にも微妙な違いがあります。

という順番で見ていきましょう。

1、基本の紫色の作り方

紫色を作るには何色と何色を混ぜるでしょうか?

基本的には、

赤+青

です。

分量は赤:青が1:1です

絵の具で作る場合、同じ量の赤と青をよく混ぜて作ると紫色ができます。

一般的な紫、野菜のなすのような色がこの紫色なのです。

この赤と青の割合を少し変えると、違った紫色ができます。

赤と青を2:1にすると赤みの強い紫色ができます。

たとえば、ぶどうジュースとか、宝石のアメジストのような色ですね。

赤と青の割合を1:2にしてみると、青が強い青紫ができます。

すみれ色よりも青が強く、バイオレットともいえる色ができるようになります。

2、完璧な紫色を作るには?

きれいな、より完璧な紫色にこだわりたい場合はこちらを参考にしてください。

ほかの色の顔料が入っていない絵具を選ぶ

実は絵具には顔料というものが含まれているのですが、赤の絵具でも黄色の顔料が少し含まれていることがあります。そして、青の絵具には緑の顔料が含まれていることがあるのです。

より完璧な紫色を作りたいという場合には、絵具を買うときに顔料が含まれているかどうかチェックしてみてください。

できればそうした顔料が入っていないものを選ぶと良いですよ。

どうして他の色の顔料が入っているとダメなの?

赤入った黄色の顔料と、青に入った緑の顔料が影響しあうわけなんです。

たとえば、赤と青を混ぜて紫色を作った時に、そこに黄色が入ると茶色や灰色という色になってしまうのです。緑が入っても同じです。

要するにきれいな、完璧な紫色にはならないということなのです。

純粋な赤と青を見分ける方法

すでに家にある絵具で紫色を作りたい時に、顔料が入っているかどうか見分ける方法があります。

それは「白の絵具と混ぜてみる」という方法です。

多くの量を混ぜる必要はありません。

少量でも色が識別できれば大丈夫です。

赤と白の絵具を混ぜると、ピンク色になりますよね。

ところが黄色の顔料が入っているとピンクではピーチ色になってしまうのです。

白と混ぜた時にピンクになるかどうかチェックしましょう。

青と白を混ぜると、空色になりますよね。

緑が入っていると、きれいな空色にはなりませんので、空色になるかどうかをチェックすると良いわけです。

ここで、美術の専門家たちが使っている色を紹介しましょう。

赤は「パーマネントローズ」という色、そして青は「ウルトラマリンブルー」という色です。

この絵具には黄色や緑の顔料が入っていません。

専門家たちが紫色を作るときはこれらを使っているということです。

パーマネントローズがない場合には、「キナクリドンマゼンダ」や「マゼンダ」という色を選んでもOKです。

3、紫色の色合いを調節してみよう

基本の紫色、そして専門家たちが使う紫色の作り方を見てきました。

紫色ができたら、今度はその色合いを調節してみましょう。

物によっては明るい紫色だったり暗い紫色だったりしますよね。

白を混ぜる

紫色に白を混ぜると、紫色の濃度が下がります。

薄い紫色とでもいいますかね。

パステルカラーのようにかわいい印象を与えてくれる紫色を作ることができますよ。

白を混ぜるときには、ごく少量から混ぜましょう。

パレットナイフの先にちょっとだけ白をつけて混ぜていくと良いですよ。

混ぜてしまったらもとに戻すのはほぼ不可能ですので気をつけましょう。

青を増やす

濃い紫色を作りたいという場合には青の量を増やします。

青紫にしたいときは、先にもすでに説明しましたが、赤と青を1:2にします。

もっと濃くしたい場合もさらに青を加えたり、黒を足しても良いです。

後で色を加える場合も、やはり「少しずつ」が基本です。

赤を増やす

赤を増やしてみるとどうなると思いますか?

温かみのある紫色ができます。

ぶどうジュースのような赤紫を作る時には赤と青を2:1にしますが、この割合を参考に赤の量を調節してみながら、気に入った紫色を作ってみましょう。

またこれにさらに白を加えると、より柔らかい印象の紫色になります。

水を足す

紫色を薄くしたいときに、白を混ぜるというのも一つの方法ですが、白を混ぜるとパステルカラーのような濁りのある白っぽい紫色になりますね。

なので、

紫色に水を少し足して薄めると、そのまま薄くなります

これも好みですね。

どのような紫色が欲しいのか、使いたいのかということを考えて、イメージしながら、あれこれやってみると気に入った色が作れるはずです。

紺色の作り方

ずばり、

紺色は青に黒を混ぜると作れます

パレットの上に絵具の青と黒を横に並べておきます。

黒を少しずつ青の中に混ぜながら、よく混ぜていきます。

黒という色は見てもわかるようにけっこう強力なので、少量でも紺色を作ることができます。

しかし逆に多く入れすぎてしまうと修正不可なので、少しずつ希望の色になるまで、よく混ぜるのがポイントです。

パレットナイフや絵筆などで円を描くように混ぜるとよく混ざります。

絵の具での紺色の作り方は、基本的に青に黒や紫、オレンジ色などを加えると良いということですね。

では絵具以外の素材では何と何を混ぜるのでしょうか?

というわけで、

という順番で見ていきましょう。

1、ジェルネイルを使った紺色の作り方

紺色を入れるとおとなしい感じ、もしくは大人の感じを演出することもできますよね。

フォーマルな服に合わせてもよいかと思います。

ジェルネイルで紺色を作るには、

・青と紫色を混ぜる

・青に黒、赤を混ぜる

という方法があります。

ネイルの専門家なら、もっと多くの色を知っていて、その作り方も分かるかもしれません。

青をメインにして、紫を入れると紫が類似色なので、紺色になってきます。

また、

青をメインにして赤と黒を混ぜていくとこれも紺色になります。

混ぜる色の量は「少しずつ」混ぜていって調節しましょう。

2、アイシングを使った紺色の作り方

クッキーなどにキャラクターを描いたり、お気に入りの絵を描いたりするアイシング。

これも紺色が必要なことってありますよね。

ここでは2通りの紺色の作り方を紹介しましょう。

天着色料とココア

白の基本のアイシングクリームに青の食用着色料を入れます。

濃いめの青を使うと紺色が作りやすくなります。

白のアイシングクリームに混ぜるので、濃いめの青でなければ、普通の青でも多めにいれる必要があります。

よく混ぜたら、ブラックココアを少しずつ入れてよく混ぜましょう。

少しずつ入れて様子を見ながら、濃さが足りなければ、着色料を加えたり、ココアを加えたりして調節します。

また、ブラックココアを入れると固くなりやすいので、水を数滴いれると柔らかく混ぜやすくなります。

食用のアイシングカラージェル

カラージェルっていうから、ジェルネイルのことかと思った無知な私です…

アイシングクッキーやお菓子作りにも、食用のカラージェルというものがあるんです。

いろんな色がある中から、

・ロイヤルブルー

・バイオレット

・ブラック

をピックアップして、これらを混ぜてみましょう。

カタカナで書くとなんだか難しい色?って思いますが、簡単に言えば、青と紫、そして黒ってことですよね。

もちろん、バイオレットやロイヤルブルーですから、微妙に単なる紫や青とは違います。

さて、

これらの比率ですが、

ロイヤルブルー:3

バイオレット:3

ブラック:1

の割合で入れます。

かといって、多い量を入れるわけじゃないですよね。

大量生産するわけじゃないので、3:3:1といわれても小さじで測るの?何で測るの?って悩んでしまう人もいるかもしれません。

そんなときは、

つまようじを使うと便利です

つまようじの先にカラージェルをつけて、ロイヤルブルーが3だったら、つまようじ3本、ブラックが1だったらつまようじは1本というふうにすると、割合に合わせて入れることができますよ。

もちろん量の調節は色を見ながら、さらに足したりしてもいいですよね。

いががでしたか。

今回この記事を書くにあたり、いろんな色を作りました…

ここまで色を混ぜてみると、さすがに覚えます(汗)。

この色と、この色だと、これ。

混ぜなくても頭の中に出てきます。

片付けます。

今回はここまで!

COMMENT